寄棟屋根とは🤔❓

こんにちは🔅小山支店です😊

今回は『寄棟屋根』についてご紹介させていただきます❗

寄棟屋根とは❓

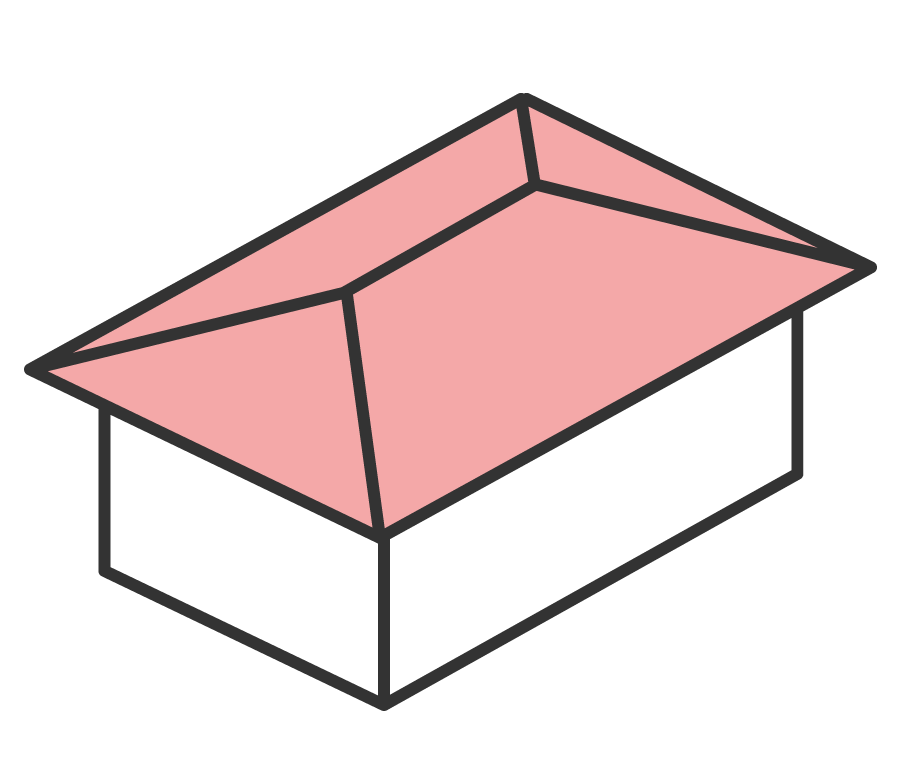

寄棟の「棟」は屋根面と屋根面のつなぎ目を指します。

構造としては屋根の最上部に大棟があり、そこから4方向の隅に向かって下り棟が伸びているのが特徴です。

距離が長い平側の2方向に台形、距離が短い妻側の2方向に三角形の屋根面があります。

また寄棟屋根は真上から見ると長方形をしており、正方形の方形屋根とは区別されます。

寄棟屋根のメリット

立地にかかわらず建てやすい

住宅街に住居を建てる際には、隣家との距離や立地などの条件によって、建物の向きが制限される場合があります。

また隣家の採光や通風をキープするための「斜線制限」により、住居の北側の高さが制限されるケースも少なくありません。

その点、4方向に屋根面がある寄棟屋根は、建物をどの向きに建ててもバランスの良い外観をキープできるでしょう。

全方向が等しく傾斜になっており高さが変わらないため、斜線制限の条件をクリアしやすいのもうれしいポイントです。

耐久性の高さ

寄棟屋根は耐久性や耐風性の高さも魅力の一つです。

全方向の軒は住居の外壁が紫外線や雨、雪などにさらされるのを防ぎ、きれいな外観を長期間にわたって保てます。

外壁が劣化するのを防いでくれるため、塗装や補修といったメンテナンスにかかる手間や時間、費用も大きく減らせるでしょう。

またどの方向から風が吹いてきても、四つの屋根面の傾斜で受け流すためダメージを分散できます。

強風や台風が多発する地域でも、屋根の破損リスクを最小限に抑えられて安心です。

落ち着いた雰囲気が出る

バランスが良く安定した構造の寄棟屋根は、見た目にも重厚感があり、どっしりと落ち着いた雰囲気の外観をもたらします。

奇抜な形状の屋根と比べて周囲の風景にもしっくりとなじみやすく、マイホームらしい安らぎを得られる屋根形状といえるでしょう。

また長期にわたり飽きにくいのも魅力的です。

シンプルな見た目は昔ながらの和風住居にも洋風住居にも、さらにはスタイリッシュで現代的な住居にも、違和感なくフィットします。

機能性とデザインの両方にこだわりたいなら、寄棟屋根はおすすめの屋根形状といえます。

寄棟屋根のデメリット

コストが高め

四つの屋根面がある寄棟屋根は、屋根や棟などの面積が比較的大きく、屋根材のコストがやや高くつきます。

またシンプルな構造の屋根と比べると工期が長くなりがちで、人件費も多めにかかるでしょう。

そのため初期費用はもちろん、定期的なメンテナンスの費用もやや高くつくのがデメリットです。

ただし先述したように、耐久性や耐風性は優秀なため必要となるメンテナンスの回数自体はそこまで多くはなりません。

屋根面積が大きい分、外壁の面積が小さくなり初期費用やメンテナンス費用は比較的抑えられるでしょう。

屋根裏が狭くなってしまう

構造的に高低差が少ない寄棟屋根は屋根裏に広いスペースを取れないのもデメリットです。

屋根裏を収納スペースや居室として利用する設計は難しいでしょう。

加えて屋根裏が狭いと換気効率が悪くなり、湿気や熱気がこもりやすくなったり、カビが繁殖したりするリスクがあります。

最悪の場合にはシロアリが発生して、住居の寿命を縮めてしまうかもしれません。

さらに寄棟屋根は耐風性に優れている分、屋根裏の風通しが悪くなり、換気効率の悪さに拍車をかけてしまいます。

そのため新居に採用する場合には、あらかじめ軒天や棟などに換気ができる仕組みを作っておく必要があるでしょう。

太陽光パネル設置には向かない形状

近年は自宅の屋根に太陽光パネルを設置して、電気代の節約や電力販売を行う家庭も増えてきています。

しかし全方向の屋根面積に偏りがない寄棟屋根は、照射効率の良い南側の面積が限られるため、太陽光パネルの設置には向きません。

特に面積の小さい妻側の2方向のうちどちらかが南向きになってしまうと、照射効率はかなり下がるでしょう。

とはいえ自宅の電気にのみ使うのであれば、そこまで大きな太陽光パネルを設置する必要はないでしょう。

供給の増加に伴って売電価格も下がっているため、そこまで大きなデメリットとはいえないかもしれません。

いかがでしたか❓

今回は『寄棟屋根』についてご紹介させていただきました🤗

🎀当社では外壁の無料診断、雨漏り診断など幅広く展開しております🎀

お気軽に最寄りのショールームへお問い合わせ下さい😊

シェアする!